Comprendre les mudras selon les textes du Hatha Yoga

Les mudras comptent parmi les pratiques les plus essentielles du hatha yoga classique. Pourtant, dans le yoga moderne, ils sont souvent réduits à de simples gestes décoratifs. Aujourd’hui, on pense surtout aux mudras rituels issus du tantrisme, et non à ces puissantes techniques énergétiques transmises par la tradition du Hatha Yoga. Cet article vous invite à redécouvrir leur véritable fonction et à comprendre pourquoi ils ont été, pendant des siècles, parmi les secrets les mieux gardés de la tradition yogique.

Pourquoi les mudras méritent qu’on s’y attarde

Les mudras comptent parmi les premières pratiques physiques décrites dans la tradition du yoga. Ils apparaissent de manière claire et systématique dans l’Amritasiddhi, un texte bouddhiste tantrique du XIe siècle. Ce texte expose trois techniques fondamentales : maha mudra, maha vheda et maha bandha, qui deviendront par la suite des piliers du Hatha Yoga.

À la différence des postures de yoga modernes, les mudras ne visent ni la souplesse physique ni l’apparence extérieure. Ce sont des exercices énergétiques qui requièrent une précision corporelle, mais qui ne deviennent réellement efficaces que s’ils sont associés à un calme intérieur profond, à un contrôle du souffle et à une concentration soutenue. Pour cette raison, ils sont moins accessibles que les postures et ne furent jamais conçus pour une pratique occasionnelle.

Dans un monde où le yoga est souvent présenté sous une forme édulcorée et orientée vers le confort, il est temps de revenir aux enseignements des textes classiques — et de redécouvrir la profondeur, la rigueur et la finalité de ces anciennes pratiques.

Les mudras sont encore pratiqués aujourd’hui dans certaines lignées ésotériques, presque exactement comme ils l’étaient il y a mille ans — dans le silence, l’intériorité et avec un profond respect pour leur puissance de transformation.

Les mudras rituels de la main diffèrent des mudras du Hatha Yoga

Dissipons la confusion : Le mot mudra est utilisé dans plusieurs traditions spirituelles, mais son sens et sa fonction varient considérablement selon le contexte.

Dans le rituel tantrique, les mudras sont généralement des gestes de la main. Ils accompagnent la récitation de mantras, les visualisations de divinités ou les offrandes rituelles. Ces gestes sont symboliques et cérémoniels, faisant partie intégrante d’un cadre dévotionnel et cosmologique.

En revanche, les mudras du Hatha Yoga sont des techniques énergétiques et corporelles, impliquant souvent l’ensemble du corps. Leur but est pratique : elles visent à stimuler l’énergie vitale et à soutenir un éveil intérieur par des moyens physiques. Bien que le mot soit le même, les intentions et les pratiques sont fondamentalement distinctes.

Je vous invite à découvrir mon article consacré au Hatha Yoga pour en approfondir la compréhension.

De nos jours, on trouve sur internet des classifications modernes des différents mudras, souvent répartis en :

- Kaya mudras (mudras du corps)

- Mana mudras (mudras de la tête)

- Hasta mudras (mudras des mains)

- Adhara mudras (mudras du périnée)

À mon avis, cette classification est récente et artificielle, et à ma connaissance, elle n’existe dans aucun texte ancien. Il s’agit d’une tentative moderne de rassembler des pratiques issues de diverses traditions simplement parce qu’elles partagent le nom mudra, sans pour autant avoir une origine, une fonction ou un but communs.

Il serait plus cohérent de classer les mudras selon leur tradition d’origine, par exemple en distinguant clairement les mudras du Hatha Yoga de ceux des rituels tantriques.

Les mudras dans les premiers textes du Hatha Yoga

L’histoire du yoga est marquée par une évolution constante, où de nouvelles traditions introduisent et développent des pratiques inédites. Parmi celles-ci, le courant du Hatha Yoga émerge vers la fin du premier millénaire après Jésus-Christ, et commence à laisser des traces écrites dans des textes que je présente dans cet article.

L’Amritasiddhi, datant du XIe siècle, est le premier texte à exposer des techniques associées plus tard au Hatha Yoga. Il se distingue par sa simplicité : seules trois mudras y sont enseignées — maha mudra, maha bandha et maha vedha. Les nombreuses mudras présentes dans les enseignements modernes n’y figurent pas.

Ce texte est issu d’une tradition tantrique bouddhiste vajrayana et contient des éléments clairement bouddhistes, notamment des termes, des métaphores et des structures doctrinales caractéristiques de ce courant (Mallinson, 2021)

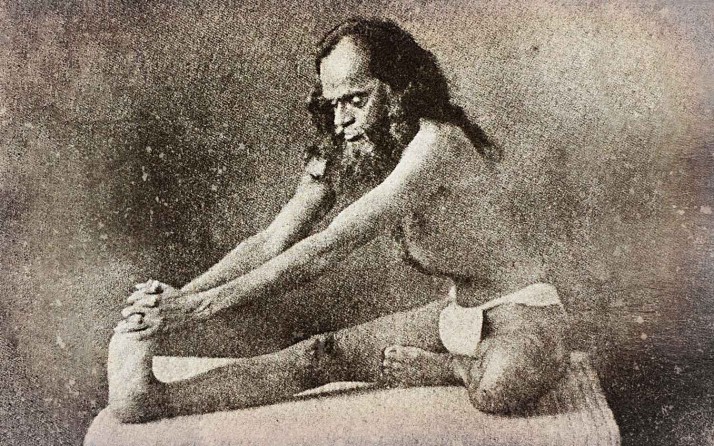

Maha mudra

Placez le talon gauche au niveau du périnée, étendez la jambe droite, saisissez ses orteils avec les deux mains, placez le menton contre la poitrine, inspirez et retenez le souffle.

Cette description de maha mudra est conforme à de nombreuses traditions ultérieures et se retrouve également dans la Hatha Yoga Pradipika, un traité postérieur et plus connu du Hatha Yoga.

Maha bandha

En maha mudra, contractez la région périnéale et serrez la gorge, retenant ainsi le souffle dans le corps et stoppant la descente des éléments.

Cette description est similaire, bien que non identique, à celle trouvée dans des textes plus tardifs comme la Hatha Yoga Pradipika. Elle diffère aussi de la compréhension contemporaine, où maha bandha est souvent présenté comme la combinaison de trois verrous : le verrou du menton (jalandhara bandha), le verrou abdominal (uddiyana bandha) et le verrou racine (mula bandha).

Maha vedha

Placez fermement les mains au sol, joignez les pieds, pointez les orteils vers le bas, soulevez les hanches sur les talons, puis avec eux frappez le Mont Meru (la colonne vertébrale), faisant ainsi monter le souffle dans le canal central et percer les nœuds de Brahma, Vishnu et Rudra avant d’ouvrir la porte de Brahma au sommet de la tête.

Cette description originale de maha vedha diffère des versions plus tardives, comme dans la Hatha Yoga Pradipika, où l’on frappe les fesses au sol plutôt que les talons sur la base de la colonne. Ce type de frappe est une caractéristique marquante du Hatha Yoga médiéval, encore présente aujourd’hui dans certaines lignées contemporaines en Inde ainsi que dans des traditions d’origine vajrayana au Tibet et au Népal.

Voici un exemple typique de confusion fréquente dans le yoga : des noms sont réutilisés pour désigner des pratiques différentes, ce qui prête à confusion.

Autre point notable : l’Amritasiddhi prescrit que ces trois pratiques soient effectuées toutes les trois heures. Cela montre bien qu’elles s’adressaient à des pratiquants dont la vie était entièrement consacrée au yoga.

Bien que l’Amritasiddhi soit le premier texte à décrire ces méthodes, le chercheur James Mallinson soutient qu’elles sont probablement plus anciennes de plusieurs siècles (Mallinson, 2016). Un texte légèrement postérieur, l’Amaraugha, daté du XIIe siècle, répète ces trois méthodes et c’est le premier texte connu à les désigner comme “Hatha Yoga”. Cette reprise des pratiques s’accompagne d’un changement de contexte doctrinal, passant d’une cosmologie bouddhiste à une vision śaiva plus épurée..

Les mudras classiques de la Hatha Yoga Pradipika

La Hatha Yoga Pradipika est le traité le plus célèbre consacré au Hatha Yoga. Rédigée par le yogi Swatmarama, issu de la tradition du Natha Yoga, elle s’inspire largement de textes plus anciens — en réalité, de nombreux passages sont repris, parfois mot pour mot, d’œuvres antérieures.

En plus de maha mudra, maha bandha et maha vedha, plusieurs autres mudras y sont également mentionnés.

Khechari mudra

La khechari mudra, telle qu’elle est généralement enseignée aujourd’hui, consiste à replier la langue vers l’arrière et vers le haut afin d’en toucher la partie molle du palais avec la pointe. Cependant, la pratique décrite dans la Hatha Yoga Pradipika est bien différente. Elle implique de couper le frein de la langue (le frein lingual) pour permettre à la langue de glisser plus loin vers l’arrière et d’entrer dans la cavité nasale, au-dessus du palais.

“La khechari mudra consiste à replier la langue vers l’arrière et à l’insérer dans la cavité crânienne, tout en orientant le regard vers l’intérieur, en direction du centre intersourcilier.”

(Hatha Yoga Pradipika 3.32)

Si une partie suffisante du frein est retirée (il est également possible de l’assouplir progressivement par étirement si l’idée de le couper vous rebute), la langue peut atteindre la cloison nasale. Avec une pratique assidue, elle peut ensuite remonter le long de cette cloison et approcher le centre intersourcilier depuis l’intérieur.

Je considérais autrefois cette pratique comme très ésotérique et bien au-delà de mon niveau — jusqu’à ce qu’en 2018, un yogi et astrophysicien français m’inspire à m’y engager.

De nombreux kecharas (pratiquants de la khechari complète) rapportent que cette technique agit comme un interrupteur électrique, fermant un circuit intérieur puissant. Ayant moi-même pratiqué la khechari complète, je partage pleinement ce ressenti. Je la considère comme l’une des pratiques de yoga les plus puissantes que je connaisse.

Vous pouvez en lire davantage dans mon article dédié à la khechari complète.

La khechari mudra est une pratique très ancienne, probablement antérieure à l’Amritasiddhi de plusieurs siècles. Elle a même été mentionnée par le Bouddha (Mallinson, 2007) — bien qu’il semble qu’elle ne l’ait pas touché particulièrement.

Il existe un traité de yoga entièrement consacré à la khechari mudra, intitulé Khechari Vidya. Jason Birch, éminent spécialiste de l’histoire du Hatha Yoga, date ce texte des XIIIe ou XIVe siècles (Birch, 2011). Cependant, la Khechari Vidya ne désigne pas la khechari comme une mudra.

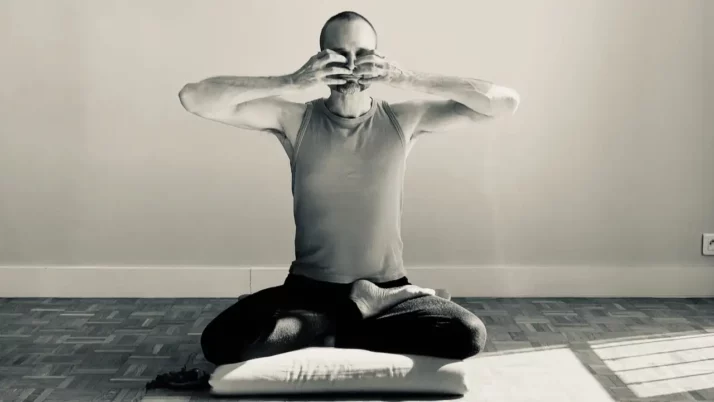

Shambhavi mudra

La Hatha Yoga Pradipika décrit la shambhavi mudra de la manière suivante :

“Fixez le regard dans l’espace entre les sourcils sans cligner des yeux, et rendez l’esprit unidirectionnel, en le fondant dans la conscience elle-même. C’est ce que l’on appelle shambhavi mudra, qui accorde la libération même lorsqu’elle est pratiquée inconsciemment.”

(Hatha Yoga Pradipika 4.37–38)

Fixer le regard au centre des sourcils est considéré comme une pratique de yoga puissante. En tant qu’enseignant, j’ai souvent observé que lorsque les personnes entrent dans un état méditatif et profondément détendu, elles adoptent spontanément la shambhavi, sans même en avoir conscience. Leurs yeux se dirigent naturellement vers le haut et vers l’intérieur.

Cela semble être une réponse naturelle à une immobilité intérieure profonde – comme si le corps connaissait le geste de la méditation avant même que l’esprit ne le comprenne. Une manière de décoder la logique de ce regard vers les sourcils consiste à le voir comme un moyen de déclencher cet état profond en initiant la posture corporelle qui lui est associée.

Yoni mudra

Une nouvelle mudra apparaissant dans la Hatha Yoga Pradipika, et qui, d’après ce que je comprends, n’est décrite dans aucun texte plus ancien, est la yoni mudra.

Voici une traduction accompagnée d’une brève explication, basée sur la tradition des commentaires classiques :

“ En fermant les oreilles avec les pouces, les yeux avec les index, les narines avec les majeurs, et la bouche avec les annulaires et les auriculaires, on fixe l’esprit sur le son intérieur. En faisant cela, le yogi perçoit le nada (le son intérieur) et atteint un état où l’esprit se résorbe en lui. “

Hatha Yoga Pradipika versets 3.82–83

Cette pratique est également appelée shanmukhi mudra (« le sceau aux six portes »), mais la Hatha Yoga Pradipika utilise le nom yoni mudra, évoquant symboliquement un retour à la source ou à la matrice (yoni) — c’est-à-dire un retour vers la paix intérieure et la conscience pure.

À noter que Swatmarama donne l’instruction de méditer sur le son intérieur (nada). De plus, les instructions impliquent, si on les suit littéralement — en fermant les oreilles, les yeux, les narines et la bouche avec les doigts — qu’il devient impossible de respirer pendant la pratique. Cela suppose donc naturellement que le pratiquant soit en état de kumbhaka (rétention du souffle), même si le texte ne le précise pas explicitement.

Viparita karani

Dans la Hatha Yoga Pradipika, la viparita karani mudra est décrite de la manière suivante :

“Quand la région du nombril est en haut et le palais en bas, le soleil est au-dessus et la lune en dessous. Cela s’appelle viparita karani, le processus d’inversion. Transmise selon les instructions du guru, cette pratique porte ses fruits”

(Hatha Yoga Pradipika, chapitre 3.79)

Cette mudra est avant tout une technique d’inversion — viparita signifiant « inversé » ou « renversé ». Elle consiste à placer le corps tête en bas (généralement interprété comme une posture de type chandelle), dans le but de renverser le flux de l’amrita, ce nectar subtil censé couler naturellement depuis la tête et être consumé par le feu digestif. En inversant le corps, ce nectar est préservé, ce qui permettrait de prolonger la vie et d’accroître la vitalité.

Bien que la Hatha Yoga Pradipika soit le premier texte à nommer explicitement la viparita karani mudra, l’image de l’inversion comme discipline spirituelle est bien plus ancienne. Dans les épopées et les Puranas, on décrit des ascètes suspendus la tête en bas à des branches d’arbre — tels des chauves-souris — pratiquant une forme extrême de tapasya (ascèse) destinée à briser les perceptions ordinaires et à éveiller une vision divine.

Ces pratiques, bien que rigoureuses, traduisent une intuition yogique fondamentale : renverser le flux naturel — qu’il s’agisse du sang, du souffle ou de l’énergie vitale — peut conduire à une transformation intérieure profonde. La viparita karani affine cet ancien élan, transformant l’austérité extérieure en inversion subtile du flux du nectar d’immortalité. Ce n’est plus une épreuve douloureuse, mais un geste alchimique.

Bien que nous ne sachions pas exactement comment Swatmarama concevait la viparita karani, les traditions ultérieures ont interprété et incarné cette pratique de différentes manières. Dans la tradition du Yoga Satyananda, par exemple, la posture qui porte ce nom correspond à ce que l’on appelle communément la demi-chandelle.

Dans cette variante, le poids du bas du corps repose entièrement sur la structure osseuse des avant-bras, ce qui permet de maintenir l’inversion avec un effort musculaire minimal. Cela la rend particulièrement adaptée à une pratique méditative prolongée. Pour les pratiquants avancés — notamment en kriya yoga — il est possible, et même recommandé, de rester dans cette posture pendant vingt minutes ou plus, laissant ainsi l’inversion devenir une porte vers le calme intérieur et la transformation énergétique.

Les trois bandhas

Mula bandha (verrouillage de la racine)

Jalandhara bandha (verrouillage du menton)

Uddiyana bandha (verrouillage abdominal)

Dans la Hatha Yoga Pradipika, les bandhas sont présentés comme des pratiques distinctes. Elle sépare le mula bandha et le jalandhara bandha — qui, ensemble, ressemblent au maha bandha décrit dans l’Amritasiddhi — et y ajoute le uddiyana bandha, le verrou abdominal.

Bien que ces techniques soient appelées bandhas (verrous) plutôt que mudras, elles sont néanmoins incluses dans le chapitre consacré aux mudras. Cela suggère que l’auteur les considérait comme faisant partie de la même famille de techniques énergétiques.

Cette distinction entre bandhas et mudras en tant que catégories séparées de pratiques est encore courante aujourd’hui, même si elles remplissent sensiblement la même fonction : canaliser le prana, sceller l’énergie intérieure, et soutenir les états profonds d’absorption méditative.

Aucune mudra de main dans le Hatha Yoga Pradipika

Contrairement à une idée répandue aujourd’hui, la Hatha Yoga Pradipika ne décrit aucune mudra de la main. Les gestes symboliques comme chin mudra, jnana mudra ou anjali mudra, souvent associés à la méditation ou à la dévotion dans le yoga moderne, ne figurent pas dans ce traité.

Les mudras dans la Gheranda Samhita

En suivant l’évolution textuelle de la tradition du yoga, nous rencontrons un autre jalon important quelques siècles plus tard : la Gheranda Samhita, un traité de yoga du XVIIe siècle. Bien que ses méthodes prolongent clairement celles de la tradition du Hatha Yoga, le système qu’elle présente est désigné dans le texte sous le nom de ghatastha yoga, le yoga du récipient (le corps).

Ce traité introduit un certain nombre de nouveaux mudras, en plus de ceux que nous avons rencontrés dans les textes plus anciens. Cela reflète un schéma semblable à celui des asanas (postures de yoga), dont le nombre et la sophistication augmentent et se systématisent au fil des siècles.

Bien que la Gheranda Samhita énumère 25 mudras, seule une partie d’entre eux est expliquée en détail. D’autres sont brièvement mentionnés, supposant peut-être une connaissance préalable issue de l’expérience ou s’appuyant sur une transmission orale pour une compréhension complète.

On remarque également que les bandhas sont classés parmi les mudras, et que plusieurs techniques répertoriées comme mudras dans la Gheranda Samhita sont considérées comme des pratiques de pranayama dans la Hatha Yoga Pradipika. D’autres encore mobilisent des mécanismes énergétiques similaires, mais avec des ajustements spécifiques qui les rattachent davantage à la logique interne des mudras.

Un autre exemple, le shakti chalini mudra, n’est pas décrit comme un geste physique, mais comme une pratique méditative, impliquant la stimulation consciente et l’élévation de l’énergie, en combinant une activation subtile interne avec une visualisation dirigée.

Encore une fois — et cela mérite d’être souligné — ce texte non plus ne se prête pas au yoga des doigts : pas un seul mudra des mains n’apparaît dans la Gheranda Samhita.

Mudras et bandhas : Maîtriser les énergies subtiles

Dans le Yatha Yoga, les mudrās — y compris les bandhas — forment un système sophistiqué destiné à manipuler les énergies subtiles du corps.

La doctrine ésotérique varie selon les textes, mais l’objectif est généralement soit d’inverser le flux du nectar d’immortalité, soit de diriger le prana vers le haut, soit encore de provoquer l’éveil de la kundalini. Pratiqués avec le kumbhaka (rétention du souffle), et accompagnés d’une attention soutenue, voire de visualisations précises, ces gestes deviennent de véritables leviers de transformation intérieure.

Il ne s’agit pas ici de gestes symboliques ou dévotionnels, mais de procédures techniques, précises et rigoureuses. Leur but est opérationnel, non décoratif.

Ce sont des pratiques exigeantes, difficiles à enseigner dans un format de cours commercial, et encore moins à pratiquer de manière occasionnelle. C’est précisément pour cette raison qu’elles sont souvent absentes du yoga moderne, malgré leur place centrale dans la tradition du Hatha Yoga classique.

Le pouvoir et la responsabilité de la pratique des mudras

En combinant postures physiques, rétention du souffle, concentration et visualisation, la pratique des mudras est à la fois sophistiquée et subtile. Le niveau d’engagement qu’elle demande est suggéré dans les textes classiques. Même si leur langage peut parfois sembler exagéré, il pointe vers une vérité profonde : pour réellement bénéficier de ces techniques, il faut une base de calme, de concentration et une certaine aisance dans la rétention prolongée du souffle.

Chez Yoga & Méditation Paris, nous intégrons des pratiques de mudras basiques dans nos cours réguliers, encore plus dans nos stages et nos retraites. Mais lorsqu’il s’agit d’aborder de manière immersive les « grands mudras » avancés, d’une façon qui rejoigne celle décrite dans les traités anciens, je constate, pour ma part, que j’ai besoin d’au moins deux semaines de retraite dédiée, avec plusieurs heures par jour consacrées à revisiter les méthodes fondamentales. Ce n’est qu’alors que je me sens vraiment prêt à entrer dans ces états plus profonds avec clarté et sensibilité.

Étant donné les effets profonds que ces pratiques peuvent avoir sur l’énergie et la conscience, il est sage de les aborder dans un cadre structuré, soutenu par des méthodes complémentaires appropriées. Une pratique complète des mudras devrait être équilibrée par une méditation fondée sur la présence, et ancrée dans l’action quotidienne et le karma yoga, afin d’intégrer les transformations intérieures dans la vie.

D’ailleurs, les textes anciens eux-mêmes suggèrent l’importance d’un bon accompagnement, laissant entendre que ces méthodes sont mieux transmises dans une relation de confiance et de transmission directe.

A retenir

- Les mudras du Hatha Yoga ne sont pas des gestes symboliques mais des pratiques énergétiques puissantes.

- Leurs origines remontent à des textes anciens comme l’Amritasiddhi.

- Ils ont évolué au fil des siècles, mais leur but reste le même : canaliser le prana, éveiller la conscience, transformer l’être.

- Ils exigent calme, concentration, et maturité intérieure.

- Leur enseignement mérite un cadre adapté, un accompagnement sincère, et une pratique ancrée.

Sources

Mallinson, J. (2016). The Amṛtasiddhi: Haṭhayoga’s Tantric Buddhist Source Text. Śaivism and the Tantric Traditions: A Festschrift for Alexis Sanderson, 409–424.

Mallinson, J. (2021). The Amṛtasiddhi and Amṛtasiddhimūla: The earliest texts of Haṭha Yoga. Collection Indologie n° 142. Institut Français de Pondichéry & Ecole française d’Extrême-Orient.

Mallinson, J. (2007). The Khecarīvidyā of Ādinātha: A Critical Edition and Annotated Translation of an Early Text of Haṭhayoga. Routledge.

Birch, J. (2011). The meaning of haṭha in early Haṭhayoga. Journal of the American Oriental Society, 131(4), 527–554.

Partagez votre avis sur nos articles !

Vos commentaires nous aident à améliorer notre contenu.

Rencontrez votre auteur

Christian Möllenhoff

Professeur de yoga et formateur d’enseignants, Christian est reconnu pour sa pédagogie rigoureuse et inspirante. Il est le professeur principal de l’école Yoga & Méditation Paris, le créateur du site Forceful Tranquility, et l’auteur principal de ce blog.

Profitez gratuitement de notre expertise !

Recevez nos meilleurs articles chaque vendredi.

Soutenez notre mission

Si vous avez trouvé cet article utile, envisagez de soutenir notre blog en faisant un don. Votre générosité nous permet de continuer à créer des contenus de qualité