Le Hatha Yoga traditionnel – Une voie ancienne et profonde à redécouvrir

Le Hatha Yoga est un terme souvent utilisé aujourd’hui pour désigner des cours doux et lents, censés être issus du yoga traditionnel. Pourtant, les méthodes décrites dans les textes médiévaux du Hatha Yoga sont étonnamment différentes de ce que l’on pratique dans les studios contemporains. Alors, qu’était vraiment le hatha yoga pour les yogis qui l’ont créé — et pour les quelques lignées qui préservent encore aujourd’hui ce savoir ancien ?

Avant les tapis et les studios : aux racines du Hatha Yoga

Si vous vous inscrivez à un cours de Hatha Yoga dans un studio contemporain, vous aurez probablement droit à des postures physiques douces, tenues pendant un certain temps, accompagnées d’exercices de respiration simples et, peut-être, d’une courte méditation en fin de séance. Beaucoup considèrent cette forme de yoga comme la base dont sont issues des pratiques plus dynamiques, exigeantes et avancées physiquement.

Et s’il est vrai que le yoga physique tel que nous le connaissons aujourd’hui est apparu et s’est épanoui au sein de la tradition du Hatha Yoga, les méthodes décrites dans les textes médiévaux diffèrent profondément de ce qui est couramment enseigné de nos jours.

Dans cet article, nous explorerons l’histoire du yoga, retracerons l’essor du Hatha Yoga, et verrons comment les pratiques originelles ont été progressivement transformées pour donner naissance à la version enseignée dans les studios d’aujourd’hui. Vous découvrirez également les techniques clés du Hatha Yoga traditionnel — et où cet ancien savoir est encore vivant et transmis aujourd’hui.

Le sens du mot Hatha

Le yogi et chercheur Dr James Mallinson a rédigé l’entrée sur le Hatha Yoga dans l’Encyclopédie de l’hindouisme publiée par Brill. Il explique que hatha signifie littéralement « force ».

Les yogis médiévaux n’ont pas précisé pourquoi ils ont choisi ce terme, mais Mallinson avance qu’il fait probablement référence au caractère exigeant de cette forme de yoga, dont les effets ne peuvent être atteints qu’au prix d’un effort soutenu. Son interprétation est en accord avec le consensus général parmi les chercheurs spécialisés dans l’étude du yoga.

Cependant, vous avez peut-être entendu dire que ha et tha signifient « soleil » et « lune ». Il s’agit là d’une autre interprétation, tirée d’un texte yogique spécifique : le Yoga Bīja, un texte du XIVe siècle qui donne au Hatha Yoga une lecture ésotérique — interprétation qui séduit encore aujourd’hui de nombreux enseignants contemporains.

« Le soleil est désigné par la syllabe ha et la lune par la syllabe ṭha. En raison de l’union du soleil et de la lune, on appelle cela Hatha Yoga. »

— Yoga Bija, verset 158

Flux de prana

L’explication du Yoga Bija concernant le mot hatha peut renvoyer à deux modèles yogiques distincts, décrivant les énergies subtiles du corps humain.

Selon le premier modèle, il existe deux canaux d’énergie principaux (nadis) situés le long de la colonne vertébrale. La syllabe ha désigne le canal qui transporte l’énergie physique solaire (pingala), tandis que tha désigne celui qui transporte l’énergie mentale lunaire (ida).

La nectar d’immortalité

Selon le second modèle, plus ancien, le nectar d’immortalité (amrita) est produit dans la tête — identifiée à la lune. Ce nectar s’écoule lentement à travers le corps jusqu’à la région du ventre, où il est consommé par le feu digestif — le soleil. Cette perte progressive de nectar serait à l’origine du vieillissement, et finalement, de la mort.

Dans le Yoga Bija, il n’est pas tout à fait clair auquel de ces deux modèles le texte fait référence. Toutefois, aujourd’hui, de nombreuses interprétations créatives du concept de « soleil et lune » circulent — bien souvent au-delà des cadres théoriques établis par les traditions yogiques anciennes.

Une interprétation ésotérique propre au Yoga Bija

Comme l’a montré Jason Birch dans une étude de référence, cette lecture symbolique du mot Hatha comme « union du soleil et de la lune » est absente des textes fondateurs. Elle n’apparaît explicitement que dans le Yoga Bija, un texte du XIVe siècle.

Dans les œuvres antérieures, hatha désigne plutôt une forme de contrainte appliquée aux énergies vitales — pour inverser leur flux, éveiller la kundalini ou sceller le bindu — un usage bien plus proche de son sens sanskrit premier (Birch, 2011).

Les origines du Hatha Yoga

Hatha Yoga puise ses racines dans les traditions tantriques qui ont émergé en Inde à partir du Ve siècle de notre ère. Le tantra était un mouvement populaire, pratique et enraciné dans l’expérience directe, qui rejetait les spéculations intellectuelles excessives. Voir le monde à travers le prisme du tantra signifiait aussi considérer toute chose comme sacrée — y compris le corps humain.

Des concepts comme les chakras et la kundalini sont apparus dans les milieux tantriques, avant d’être intégrés dans le Hatha Yoga. Dans le tantra, on utilisait des mantras, des visualisations et la méditation pour accéder aux couches subtiles de l’existence humaine. Le Hatha Yoga, quant à lui, a développé des méthodes physiques pour influencer directement ces énergies.

La vision positive du corps propre au tantra a constitué un terrain fertile pour l’émergence de ce type de pratique.

Il est probable que bon nombre des techniques qui seront codifiées plus tard dans les textes du Hatha Yoga aient été déjà transmises oralement depuis des siècles, les traditions tantriques reposant en grande partie sur la transmission orale. Néanmoins, pour comprendre les origines du Hatha Yoga, il est utile de suivre son évolution à travers les manuels écrits produits au fil des siècles.

C’est un domaine passionnant, d’autant plus qu’au cours des dernières décennies — parallèlement à l’essor du yoga dans le monde — la recherche a connu un véritable renouveau. De nombreux manuscrits jusque-là inconnus ont été retrouvés, étudiés et traduits. Aujourd’hui, nous en savons bien plus sur le développement du yoga qu’il y a seulement quelques années.

Les textes clés du hatha yoga

Voici un aperçu des textes majeurs qui structurent les enseignements du Haṭha Yoga traditionnel.

VIIIᵉ siècle – Guhyasamajatantra (Bouddhiste)

Première mention connue du terme « Hatha Yoga ». Le contexte est vague, aucune pratique n’est décrite, mais le nom apparaît comme une méthode possible pour atteindre la réalisation lorsque les autres échouent.

XIᵉ siècle – Amritasiddhi (influence du Bouddhisme tantrique)

Premier texte à décrire ce qui sera plus tard reconnu comme les enseignements fondamentaux du Hatha Yoga : l’utilisation de maha mudra, maha bandha, maha bheda et la rétention du souffle. Le terme « Hatha Yoga » n’est pas utilisé.

XIIᵉ siècle – Amaraughaprabodha (tradition Natha)

Premier texte connu à classifier le « Hatha Yoga » comme une voie yogique distincte au sein d’un système en quatre parties : Mantra, Laya, Hatha et Amaraugha (identifié au Raja Yoga). Établit le nom dans un cadre yogique.

XIIIᵉ siècle – Dattatreyayogashastra (tradition Natha)

Première exposition systématique des techniques du Hatha Yoga sous ce nom. Décrit les postures, le contrôle du souffle, les mudras et les pratiques énergétiques subtiles. Utilise un modèle en six membres distinct du chemin en huit membres de Patanjali.

XIIIᵉ siècle – Vivekamartanda (tradition Natha)

Texte intégrant les pratiques tantriques et ascétiques. Il met l’accent sur les mudras comme techniques centrales et introduit un système de yoga en six parties. Le texte discute de pratiques telles que khechari mudra, maha mudra et viparita karani, et décrit l’éveil de Kundalini.

XIVᵉ siècle – Yoga Bija

Présente une réinterprétation ésotérique du mot « Hatha », associant « ha » au soleil et « tha » à la lune. Cette lecture symbolique devient populaire dans les traditions ultérieures et modernes.

XVᵉ siècle – Hatha Yoga Pradipika (Svatmarama)

La synthèse la plus influente des enseignements du Hatha Yoga. S’appuie sur des textes antérieurs et codifie les principales pratiques : asana, pranayama, mudra et samadhi. Met l’accent sur le Hatha Yoga comme préparation au Raja Yoga.

XVIᵉ–XVIIᵉ siècle – Shiva Samhita

Ajoute une profondeur philosophique et ouvre les enseignements à un public plus large. Inclut des idées non-dualistes (advaita) et met l’accent sur la dévotion aux côtés de la technique.

XVIIᵉ siècle – Hatharatnavali

Premier texte connu à présenter la liste complète des 84 asanas. La plupart sont assises, mais l’accent mis sur le nombre de postures indique un changement vers une pratique physique plus prononcée.

XVIIᵉ siècle – Gheranda Samhita

Présente un système structuré en sept membres (saptanga yoga), avec un fort accent sur les techniques de purification (shatkarma), les postures et la méditation. Ton pratique et instructif.

1737 – Joga Pradipika

Recueil tardif se concentrant principalement sur les postures de yoga, en listant 84 au total. La plupart sont assises ou en décubitus dorsal, aucune posture ne se fait debout. Ceci reflète l’évolution de l’accent physique du Hatha Yoga tardif (Birch & Hargreaves, 2023).

Des textes énigmatiques, conçus pour accompagner la pratique

Les textes médiévaux du Hatha Yoga sont souvent rédigés de manière codée. Ils énumèrent des techniques, nomment des postures, décrivent parfois des effets… mais ils laissent volontairement dans l’ombre les détails concrets des pratiques. Cette discrétion n’est pas un oubli : elle reflète une vision traditionnelle dans laquelle le yoga devait être transmis de maître à disciple, dans une relation vivante et guidée.

Mon propre maître, Swami Janakananda, disait souvent que ces textes ne sont pas là pour enseigner directement les techniques, mais qu’ils agissent comme des rappels inspirants pour ceux qui pratiquent véritablement.

Lui-même a passé sa vie à transmettre ces méthodes telles qu’il les avait reçues directement de Swami Satyananda, dans les années 1960. Aujourd’hui encore, à plus de quatre-vingts ans, il continue d’enseigner au centre de retraite Haa en Suède.

Cette filiation vivante donne tout son sens aux textes anciens : ils ne sont pas des manuels figés, mais des compagnons de route pour ceux qui marchent vraiment.

Comprendre le Raja Yoga

Le Raja Yoga, ou « yoga royal », est une voie du yoga fondée sur la méditation. Il apparaît pour la première fois dans l’Amanaska, un texte du XIᵉ siècle, où il est présenté comme une pratique accessible et directe, centrée sur une attention ouverte, sans avoir recours à d’autres techniques corporelles ou respiratoires. Cette approche vise une immersion intérieure profonde, menant à l’éveil spirituel par la simple stabilité du regard et de la conscience.

Le corps subtil et la finalité de la pratique

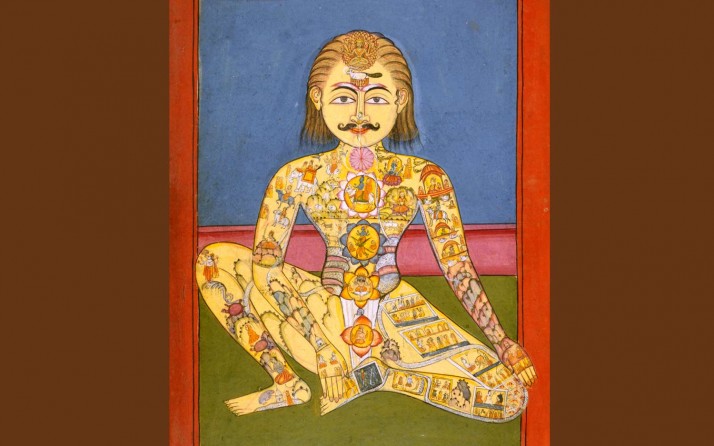

Le Hatha Yoga repose sur l’idée que nous sommes bien plus qu’un simple corps physique. Sous la surface se trouve un corps subtil, composé de canaux d’énergie (nadis), de centres vitaux (chakras) et de forces latentes. Deux grands modèles de cette physiologie intérieure ont façonné les objectifs de la pratique du Hatha Yoga : le modèle du bindu et le modèle de la kundalini.

Dans les premiers textes du Hatha Yoga, c’est le modèle du bindu qui domine. Le bindu — souvent associé à l’essence sexuelle, et parfois identifié à l’amrita, le nectar d’immortalité — est censé résider dans la tête. Il s’écoule lentement vers le bas du ventre, où il est consumé par le feu digestif, provoquant le vieillissement et, à terme, la mort. L’objectif des pratiques anciennes était donc de préserver et inverser ce flux, à l’aide de techniques comme les mudras, les bandhas et le contrôle du souffle, afin de maintenir la vitalité et de préparer l’esprit à la méditation profonde.

Avec le temps, un changement de perspective s’opère. Les textes plus récents mettent de plus en plus en avant le modèle de la kundalini, hérité de la tradition tantrique. Selon ce modèle, une énergie dormante — kundalini — repose enroulée à la base de la colonne vertébrale. Grâce à une pratique yogique intense, elle peut être éveillée et remonter le long du canal central (sushumna), traversant les chakras et provoquant des états de conscience élargis. Ce modèle finit par s’imposer comme paradigme principal dans le Hatha Yoga classique.

Le concept de chakras provient lui aussi du tantra, où ces centres étaient d’abord compris comme points de concentration intérieure, utilisés dans des pratiques de visualisation et de récitation de mantras. Au fil du temps, dans les textes de Hatha Yoga, les chakras ne sont plus seulement perçus comme des symboles, mais comme réalités psychiques, des foyers d’énergie qu’il est possible d’activer, de purifier et de transcender.

Dans ces deux approches, l’objectif du Hatha Yoga n’est pas la maîtrise physique en soi, mais bien la transformation intérieure. En travaillant le corps et le souffle, le pratiquant éveille le corps subtil, stabilise son mental et ouvre la voie vers la méditation profonde et la libération spirituelle.

Les pratiques fondamentales du Hatha Yoga

Les mudras au cœur de la pratique

Au centre des pratiques du Hatha Yoga, on trouve les mudras — des techniques destinés à agir sur l’énergie intérieure. La triade composée de maha mudra, maha bandha et maha bheda, déjà mentionnée dans l’Amritasiddhi (XIe siècle), est particulièrement importante (Mallinson, 2020). Ces méthodes ont pour but de préserver l’énergie vitale et de faire monter cette énergie le long de la colonne vertébrale, à travers un canal subtil appelé sushumna.

Pour cela, le pratiquant utilise la rétention du souffle (kumbhaka) et des verrous énergétiques (bandhas), qui forment une sous-catégorie de mudras. Les trois bandhas sont des verrous utilisés pour canaliser le prana dans le corps durant les retentions du souffle. Mula bandha consiste à contracter le périnée, uddiyana bandha implique une rétraction du bas-ventre vers la colonne vertébrale, et jalandhara bandha est une fermeture du menton vers la poitrine, créant une retenue au niveau du cou.

Une version bien moderne des bandhas

Dans le yoga fitness moderne, les bandhas — comme tant d’autres notions issues du Hatha Yoga traditionnel — sont souvent réinterprétés de manière étonnante.

Je suis récemment tombé sur une jeune professeure charmante sur Instagram, qui expliquait avec assurance que les bandhas consistent simplement à contracter les muscles profonds du tronc, dans le but de stabiliser les postures.

Un bel exemple de tentative pour donner un sens contemporain à un concept yogique dans un contexte qui lui est assez étranger.

À savoir

Dans le yoga traditionnel, on considère que le corps possède des canaux invisibles (appelés nadis) par lesquels circule l’énergie vitale.

L’expansion des techniques

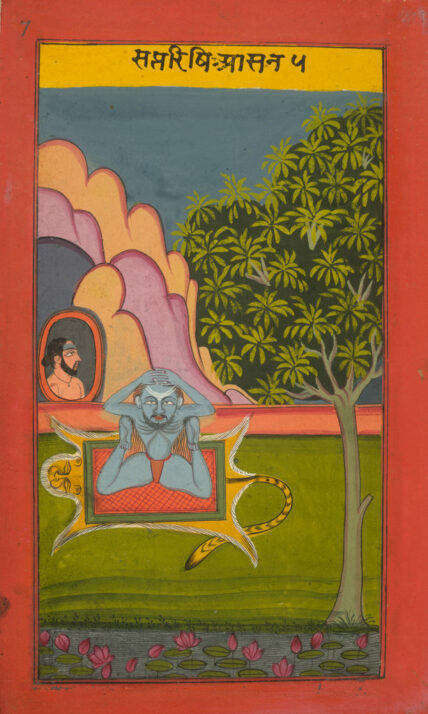

Avec le temps, les textes ont introduit de nouvelles pratiques, comme celles décrites dans le Dattatreyayogashastra. On y trouve une dizaine de mudras supplémentaires, dont certaines sont assez étonnantes, comme khechari mudra (impliquant la langue), ou viparita karani, une posture inversée. Ces techniques marquent un tournant vers un yoga plus physiologique, où l’on agit directement sur le corps pour éveiller kundalini, l’énergie endormie au bas de la colonne vertébrale.

Kumbhaka et pranayama : la maîtrise du souffle

Parmi les pratiques les plus puissantes du Hatha Yoga, on trouve le pranayama, ou maîtrise du souffle. Dans les textes anciens, cette pratique ne se limite pas à respirer calmement. Elle implique surtout la suspension volontaire du souffle (kumbhaka), considérée comme une porte d’entrée vers des états de conscience profonds.

La Hatha Yoga Pradipika affirme que le contrôle du souffle est la clé du yoga : c’est lui qui apaise le mental, active les verrous énergétiques, et favorise la montée de l’énergie.

La rétention du souffle demande une préparation sérieuse. Certains textes vont jusqu’à évoquer des pratiques où le souffle est suspendu pendant de très longues durées. La Siva Samhita, un texte du XVIe siècle, suggère même que le yogi accompli peut retenir son souffle pendant plus d’une heure.

Le saviez-vous ?

Le mot pranayama est aujourd’hui souvent traduit par “exercice de respiration”. Mais dans les textes traditionnels, il s’agit d’une discipline intérieure exigeante, parfois décrite comme une forme d’austérité (tapas) permettant de purifier l’esprit autant que le corps.

De la préparation à l’accomplissement

Dans certains textes anciens comme l’Amaraughaprabodha, le Hatha Yoga est décrit comme une étape préparatoire au Raja Yoga, une voie plus contemplative fondée sur la méditation. Mais à partir du XVe siècle, avec des œuvres comme la Hatha Yoga Pradipika, cette distinction s’efface progressivement.

Le Hatha Yoga intègre alors des pratiques méditatives avancées, comme le Nada Yoga — une technique d’écoute intérieure du son subtil. La méditation profonde est présentée comme l’aboutissement du chemin yogique : lorsque le corps est purifié et l’énergie équilibrée, le yogi devient capable d’entrer dans un état d’absorption, samadhi, menant à la libération.

« Comme le sel se dissout dans l’eau et devient un avec elle, ainsi, lorsque l’âme (Atman) et le mental ne font plus qu’un, cela est appelé samadhi. »

– Hatha Yoga Pradipika, verset 4:5

Et pour relier tous ces éléments et montrer que le Hatha Yoga est bel et bien un escalier menant à la méditation, c’est par la maîtrise totale du prana que cela devient possible.

« Quand le mouvement du prana est complètement annihilé, alors le mental est réabsorbé, et l’on considère que le samadhi est atteint. »

– Hatha Yoga Pradipika, verset 4:6

Ainsi, le Hatha Yoga finit par ne plus être seulement un travail énergétique : il devient un chemin complet, à la fois physique, respiratoire, énergétique et spirituel.

Aperçu des pratiques

| Pratique | But et fonction |

|---|---|

| Satkarma | Nettoyer le corps et les canaux subtils (nadi), éliminer les obstacles à la circulation de l’énergie |

| Asana | Au début, posture assise de méditation. Ensuite, support aux pratiques subtiles. |

| Kumbhaka | Suspendre le souffle pour interrompre le mental et activer le canal central (sushumna). |

| Mudra | Canaliser, sceller et élever l’énergie subtile, notamment le bindu et la kundalini. |

| Pranayama | Maîtriser le souffle pour purifier l’énergie et calmer l’esprit. |

| Bandha | Verrouiller l’énergie dans des zones clés pour intensifier kumbhaka et stimuler kundalini. |

| Pratyahara | Retirer les sens de leur objets pour tourner la conscience vers l’intérieur. |

| Nada Yoga | Écoute du son subtil (nada) pour induire un état méditatif profond. |

| Dharana | Concentration unifiée sur un point, prélude à la méditation. |

| Dhyana | Méditation stable et continue menant à la transformation de la conscience. |

| Samadhi | Etat d’absorption avancé, menant à la libération du soi individuel. |

Le rôle de l’asana dans le Hatha Yoga

Dans la tradition du Hatha Yoga, le mot asana — souvent traduit par « posture », mais qui signifie à l’origine « siège » — occupe une place importante, bien que clairement définie. Contrairement à l’idée moderne selon laquelle le yoga consiste surtout à enchaîner des postures physiques variées, les anciens textes voient surtout l’asana comme une base de stabilité, de centrage, et de préparation à la méditation.

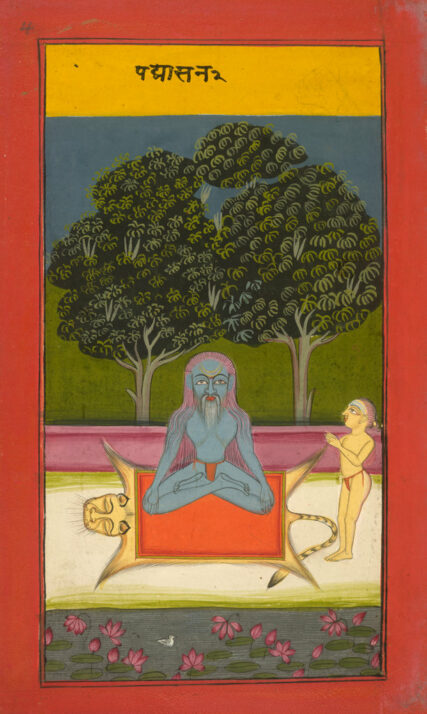

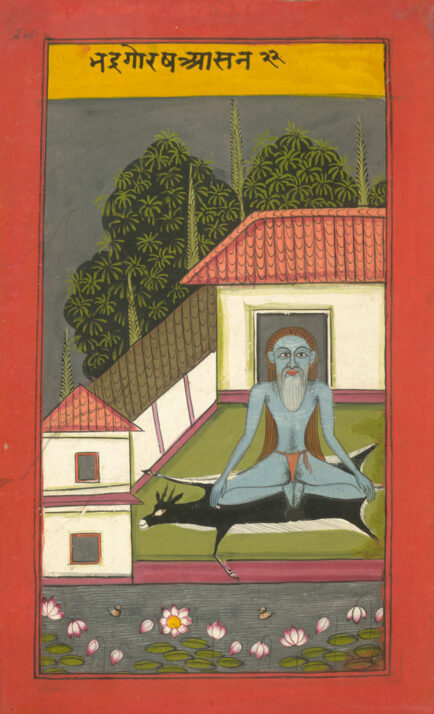

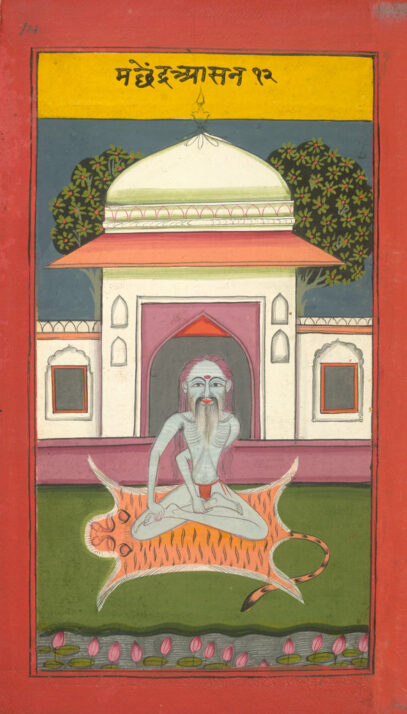

Dans les tout premiers textes de Hatha Yoga, les asanas sont uniquement des postures assises destinées à la pratique méditative, comme la posture du lotus (padmasana). La Hatha Yoga Pradipika, rédigée au XVe siècle, en décrit quinze, dont huit sont clairement identifiées comme des sièges de méditation. L’objectif principal était de stabiliser le corps, calmer le système nerveux, et permettre une pratique prolongée du pranayama (maîtrise du souffle), des mudras et de la méditation.

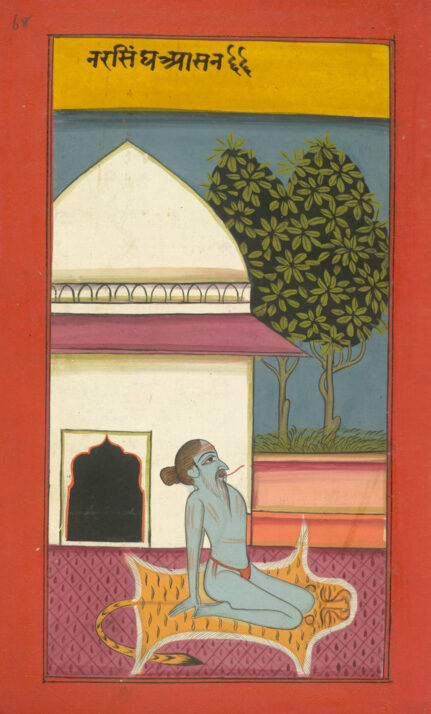

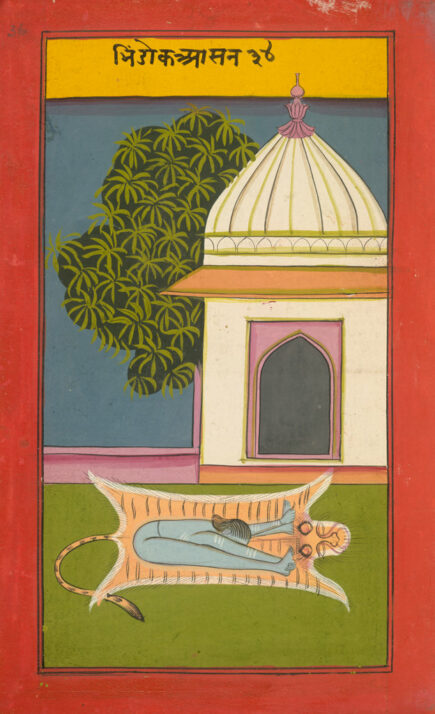

Peintures des postures du Joga Pradipika daté du début du XIXᵉ siècle. Vous pouvez en voir plus sur Public Domain Review.

Ce n’est qu’à partir du XVIIe siècle, dans des textes comme la Hatharatnavali ou la Joga Pradipika, que l’on trouve des listes plus longues de postures, certaines annonçant déjà une approche plus physique du yoga. Comme le note Jason Birch, cette période voit l’apparition de textes qui décrivent les techniques physiques « à une échelle sans précédent », notamment avec des listes de 84, 96 ou même 112 postures codifiées dans des traités entiers comme Hathabhyasapaddhati et Siddhantamuktavali (Birch, 2020). Cela marque une phase nouvelle où l’asana devient presque une discipline à part entière — tout en restant, dans la majorité des cas, au service d’un travail énergétique et intérieur.

Mais même dans ces œuvres tardives, la plupart des postures restent simples, stables, souvent au sol, et sont utilisées avant tout pour cultiver l’énergie intérieure, et non pour la performance corporelle.

Ainsi, dans le Hatha Yoga classique, l’asana n’est pas une fin en soi, mais un point de départ : une posture stable qui sert de base aux pratiques plus profondes.

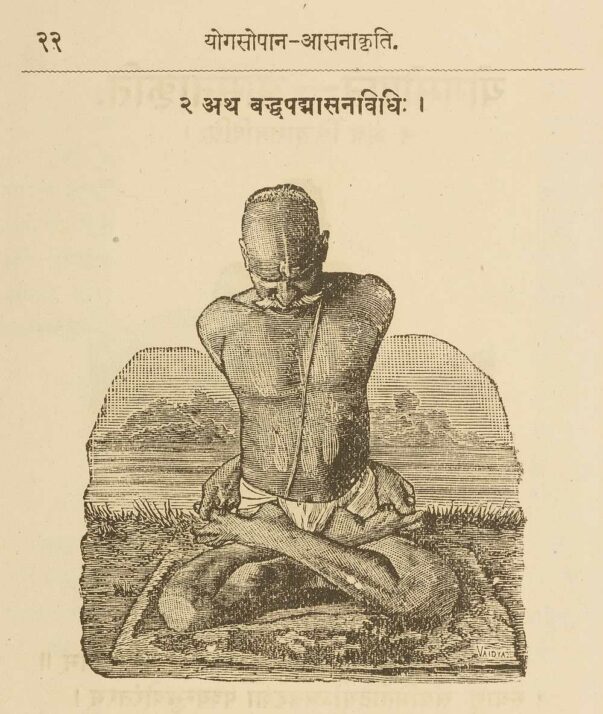

Le yoga postural moderne face au Hatha Yoga traditionnel

Comme nous l’avons vu, les postures ont progressivement pris une place plus importante dans le Hatha Yoga au fil des siècles. Pourtant, même au début du XXe siècle, les asanas n’occupaient pas encore le rôle central qu’ils ont aujourd’hui. Dans le Yogasopana Purvachatushka (1905) de Yogi Narayana Ghamande — le premier manuel de yoga moderne imprimé et illustré — on observe une forte mise en avant du pranayama, des mudras et des postures méditatives. Ghamande y décrit 37 asanas, dont la plupart sont assises ou allongées, avec une seule posture debout. L’accent reste mis sur leurs effets énergétiques et leur portée spirituelle, et non sur la performance physique.

Au cours des premières décennies du XXe siècle, le yoga en Inde a commencé à évoluer sous l’influence de nouvelles dynamiques culturelles. Marqué par le nationalisme, les sciences modernes et l’éducation physique introduite sous l’Empire britannique, des enseignants comme Krishnamacharya et K.V. Iyer ont intégré des éléments de gymnastique, d’exercices militaires et de culture physique occidentale à leur enseignement. Cette fusion a donné naissance à ce qui est devenu le yoga postural moderne.

Il en est résulté une réinterprétation du Hatha Yoga, qui a mis l’accent sur les postures, la force physique et les bienfaits pour la santé. Cette nouvelle approche est devenue la forme dominante du yoga dans les studios du monde entier, et continue aujourd’hui à façonner l’image globale du Hatha Yoga (Singleton, 2010).

Un yoga sans frontières : l’universalité du Hatha Yoga

L’un des traits les plus fascinants du Hatha Yoga est sa capacité à s’intégrer dans des contextes spirituels très divers, parfois même opposés. Depuis ses origines, il a été adopté, adapté et transmis dans des milieux multiples, au sein de traditions religieuses variées — souvent sans changer fondamentalement de nature.

Ce paradoxe apparent s’explique par sa structure fondamentalement pratique : le Hatha Yoga ne repose pas sur une théologie spécifique, mais sur l’expérience directe du corps, du souffle et de l’énergie. C’est une voie de transformation intérieure qui requiert engagement, mais n’impose pas de croyance.

On le retrouve ainsi :

- Chez les shaïvas tantriques, notamment dans les traditions Nātha et Kaula, où il est né et s’est développé.

- Dans certaines branches vaiṣṇava, où les pratiques corporelles ont été intégrées à la dévotion.

- Chez les jaïns, où l’on retrouve des techniques ascétiques similaires, orientées vers la maîtrise des souffles et la montée de l’énergie.

- Dans des milieux soufis et persans, où certaines pratiques de souffle et de concentration ont été mises en parallèle ou adoptées au contact de l’Inde médiévale.

- Chez les bouddhistes vajrayāna, en particulier dans le Tibet et le Népal, où des pratiques telles que tummo et les mudras témoignent d’un héritage commun.

Et plus récemment :

- Et plus récemment, le Hatha Yoga a été repris, souvent sous une forme modifiée, dans une variété de milieux contemporains — qu’ils soient traditionnels ou laïques.

Ce phénomène d’adoption transversale montre bien que le Hatha Yoga agit par son efficacité propre. Là où il est pratiqué avec régularité et sincérité, il transforme. Il ne demande pas d’adhésion à une doctrine, mais offre un cadre concret pour explorer l’intériorité — ce qui en fait, peut-être, une des voies spirituelles les plus universelles et adaptables qui soient.

Où trouver du Hatha Yoga authentique aujourd’hui

Alors que le yoga postural moderne s’est imposé dans le monde entier comme une discipline physique, le Hatha Yoga authentique — ancré dans ses objectifs originels de transformation énergétique et de méditation — existe encore en parallèle. Bien que rare, il subsiste dans plusieurs traditions qui en préservent les méthodes essentielles. En voici quelques-unes parmi les plus représentatives.

Satyananda Yoga

Un exemple majeur d’une tradition contemporaine profondément enracinée dans le Hatha Yoga médiéval est le Satyananda Yoga, ma propre tradition. Elle intègre pleinement les outils classiques — mudras, pranayama, concentration et méditation — particulièrement dans la pratique avancée nommée le Kriya Yoga, qui ressemblent étroitement aux pratiques décrites dans les premiers textes. Le Satyananda Yoga inclut également des pratiques posturales modernes et plus douces, qui offrent non seulement des bienfaits en elles-mêmes, mais constituent aussi une excellente préparation au travail intérieur plus profond.

Traditions bouddhistes Vajrayana (Tibétaines et Népalaises)

Dans certaines lignées bouddhistes Vajrayana du Tibet et du Népal, on trouve des techniques conservées qui partagent des origines avec le Hatha Yoga tantrique ancien. Bien que ces systèmes aient évolué de manière indépendante au fil du temps, beaucoup de leurs pratiques — y compris la chaleur intérieure (tummo), le travail énergétique subtil, et les sceaux corporels (mudras) — témoignent d’un héritage tantrique commun avec les premières formes de Hatha Yoga indien.

Kriya Yoga dans la lignée de Lahiri Mahasaya

Un autre courant important est le Kriya Yoga de Lahiri Mahasaya, un enseignant du XIXe siècle dont le système intègre de nombreux éléments classiques du Hatha Yoga. Avec le temps, sa lignée s’est diversifiée en plusieurs sous-traditions, chacune proposant sa propre interprétation du Kriya Yoga. Selon le yogi Ennio Nimis ainsi que des pratiquants expérimentés issus de différentes branches, ces variations peuvent être significatives en termes de pratique et d’approche.

Advanced Yoga Practices (AYP)

Le système Advanced Yoga Practices (AYP) est une synthèse moderne enseignée en ligne par le professeur anonyme Yogani. À l’instar du Satyananda Yoga, AYP combine des méthodes issues de plusieurs traditions — y compris le Hatha Yoga classique, le Kriya Yoga et une forme de méditation silencieuse proche de la Vipassana — pour créer un système complet où les pratiques se complètent et se soutiennent mutuellement. Bien que son format soit moderne, sa structure reste fidèle à l’esprit du Hatha Yoga traditionnel.

Lignées préservées dans l’Inde rurale

Bien que de plus en plus rares, certaines lignées locales en Inde rurale ou monastique continuent de transmettre des éléments du Hatha Yoga traditionnel par une transmission orale directe. Ces enseignements survivent souvent dans des contextes plus discrets, moins influencés par la mondialisation — notamment au sein de familles ou de communautés où le yoga reste une tradition vivante, plutôt qu’une pratique publique ou commerciale.

Science et expérience : ce que l’on sait — et ce qui reste à découvrir

À l’heure où j’écris ces lignes, la recherche scientifique sur la méditation est vaste et bien établie. Des centaines d’études rigoureuses ont été menées sur ses effets sur le stress, l’attention, les émotions, et le fonctionnement du cerveau et même nos gènes. Un champ plus récent — mais en pleine expansion — s’intéresse également aux états méditatifs profonds, ceux que recherchent les pratiquants avancés.

Comme la concentration (dharana) et la méditation (dhyana) sont au cœur du Hatha Yoga traditionnel, une grande partie de cette recherche s’applique indirectement à ce dernier, même si peu d’études se penchent directement sur les formes anciennes du yoga.

Il existe également une littérature scientifique décente sur les postures de yoga (asana), en particulier sur leurs bienfaits physiologiques. Mais les pratiques centrales du Hatha Yoga — mudras, bandhas, kumbhaka — restent largement inexplorées par la recherche empirique. C’est un vide regrettable. J’aimerais voir plus d’études consacrées non pas uniquement à l’utilité du yoga comme outil de gestion du stress pour débutants, mais aux effets profonds de ces pratiques chez les pratiquants expérimentés.

Certains concepts du Hatha Yoga, comme le bindu ou l’amṛta, n’ont aujourd’hui aucun équivalent validé scientifiquement. D’autres, comme l’idée d’une énergie subtile circulant dans le corps, ont toutefois trouvé un certain écho. L’Institut pour l’Esprit Éveillé (Institute for the Awakened Mind), par exemple, a lié certaines expériences de kundalini à des modulations spécifiques d’ondes cérébrales.

Quant à la sensation d’énergie qui monte le long de la colonne vertébrale, ou qui traverse le corps tout entier, elle est fréquente dans les milieux du yoga. De nombreux collègues et pratiquants m’ont confié avoir vécu de telles expériences — parfois transitoires, parfois durablement transformatrices.

Pour ma part, je ne crois pas littéralement aux théories anciennes exposées dans les textes de Hatha Yoga. Je les vois plutôt comme des tentatives d’expliquer des phénomènes subtils à partir des modèles culturels et symboliques de l’époque. Elles sont souvent incomplètes, voire erronées — mais cela ne veut pas dire qu’elles sont inefficaces.

Après tout, la théorie de la gravitation de Newton est aujourd’hui dépassée par celle d’Einstein, mais elle a permis à la science de faire des bonds immenses, et reste toujours utilisée dans de nombreuses applications pratiques. Il en va peut-être de même pour certaines théories yogiques : imparfaites sur le plan théorique, mais étonnamment efficaces dans la pratique.

Il reste encore beaucoup à découvrir — mais cela ne fait que rendre la voie plus fascinante à explorer.

A retenir

- Le Hatha Yoga traditionnel est une voie de transformation intérieure, fondée sur l’énergie et la méditation — bien loin d’une simple gymnastique douce.

- Il puise ses racines dans les traditions tantriques, et ses textes fondateurs apparaissent dès le XIe siècle.

- Ses pratiques centrales incluent les mudras, les bandhas, le kumbhaka, ainsi que des formes profondes de concentration et de méditation.

- Grâce à son orientation pratique et non dogmatique, le Hatha Yoga s’est intégré à des traditions aussi variées que le bouddhisme, le jaïnisme ou le soufisme.

- Encore peu étudié dans sa dimension avancée, il mérite une exploration vivante, expérimentale et respectueuse de ses intentions premières.

Sources

Birch, J., & Hargreaves, J. (2023). Premodern Yogāsanas and Modern Postural Practice: Distinct Regional Collections of Āsanas on the Eve of Colonialism. Journal of Yoga Studies, 4, 31–82.

Birch, J. (2011). The meaning of haṭha in early Haṭhayoga. Journal of the American Oriental Society, 131(4), 527–554.

Mallinson, J. (2020). The Amrtasiddhi: Hathayoga’s Tantric Buddhist source text. In D. Goodall, S. Hatley, H. Isaacson, & S. Raman (Eds.), Śaivism and the tantric traditions: Essays in honour of Alexis G.J.S. Sanderson (pp. 409–425). Brill.

Birch, J. (2020). Haṭhayoga’s floruit on the eve of colonialism. In D. Goodall, S. Hatley, H. Isaacson, & S. Raman (Eds.), Śaivism and the tantric traditions: Essays in honour of Alexis G.J.S. Sanderson (pp. 451–469). Brill.

Singleton, M. (2010). Yoga body: The origins of modern posture practice. Oxford University Press.

Partagez votre avis sur nos articles !

Vos commentaires nous aident à améliorer notre contenu.

Rencontrez votre auteur

Christian Möllenhoff

Professeur de yoga et formateur d’enseignants, Christian est reconnu pour sa pédagogie rigoureuse et inspirante. Il est le professeur principal de l’école Yoga & Méditation Paris, le créateur du site Forceful Tranquility, et l’auteur principal de ce blog.

Profitez gratuitement de notre expertise !

Recevez nos meilleurs articles chaque vendredi.

Soutenez notre mission

Si vous avez trouvé cet article utile, envisagez de soutenir notre blog en faisant un don. Votre générosité nous permet de continuer à créer des contenus de qualité